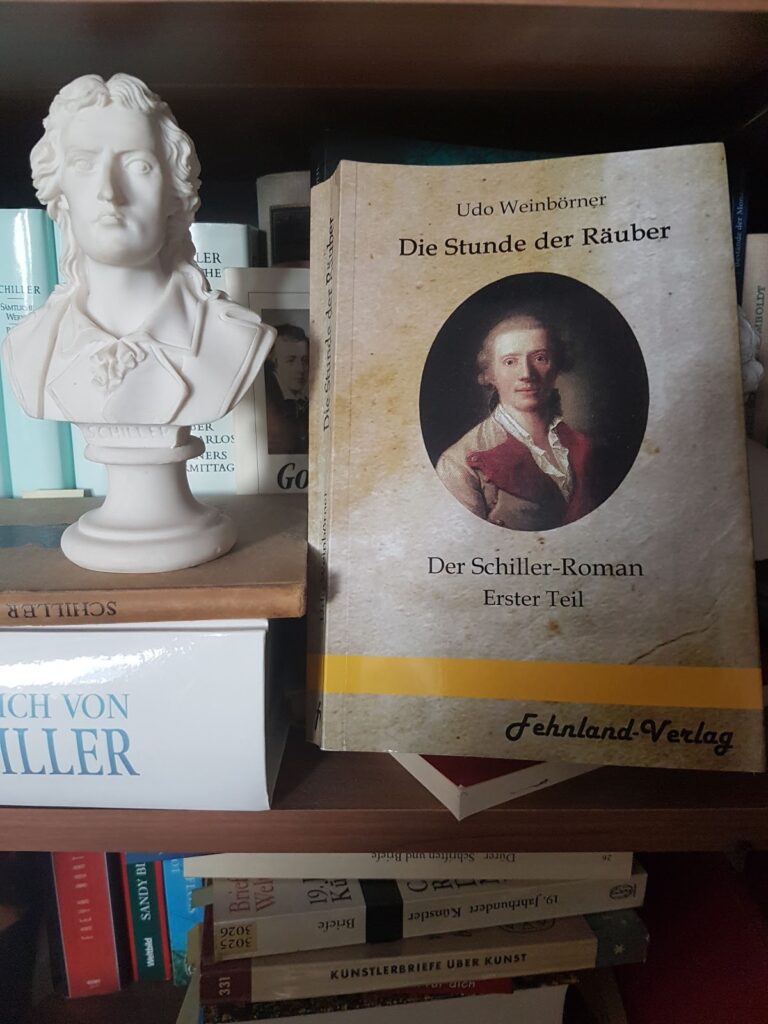

Abbildung eines Bücherregals mit Literatur über Friedrich Schiller, einer Gipsreplik der Dannecker-Büste von Schiller und rechts, aber dominierend im Bild hochkant mit dem Cover zum Betrachter Weinbörners Roman über Schillers Jugendjahre “Die Stunde der Räuber”,frei, ein Geschenk einer begeisterten Leserin.

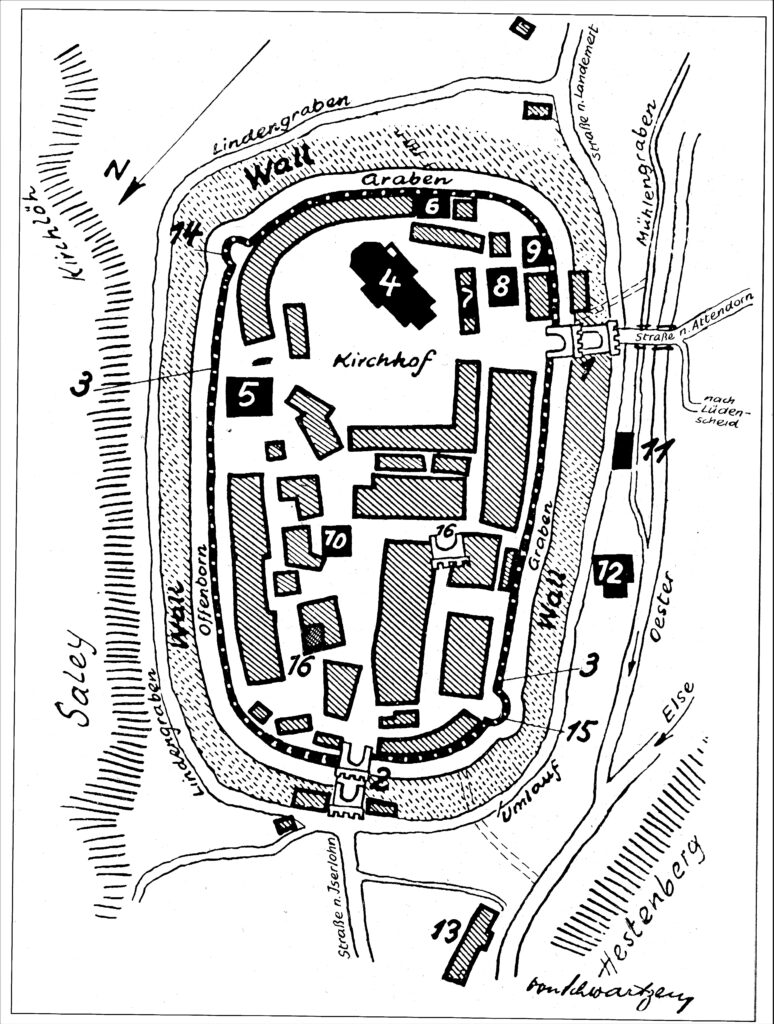

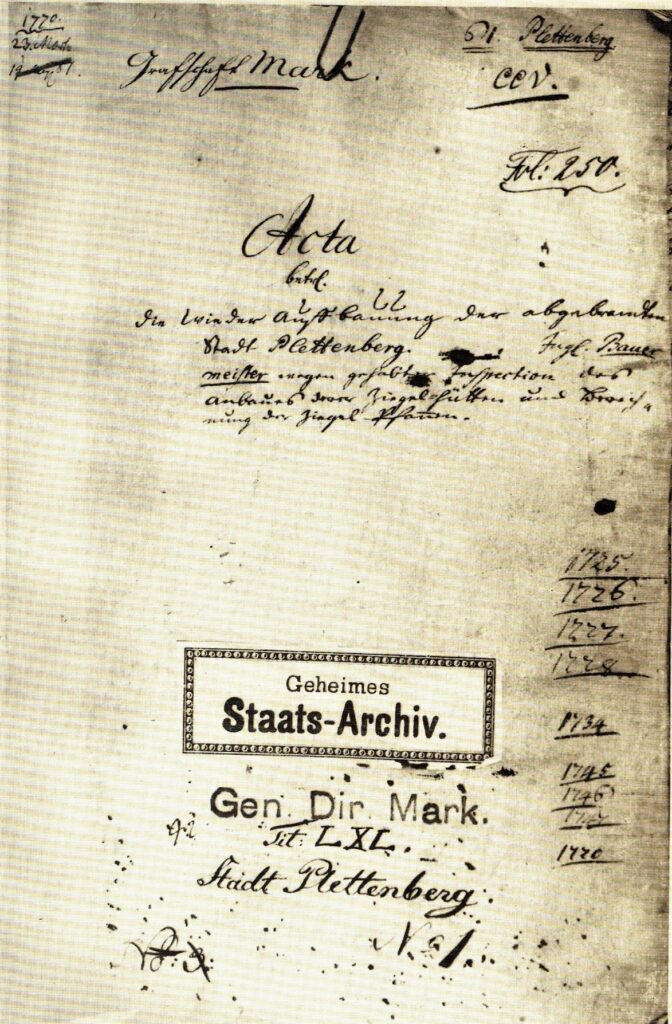

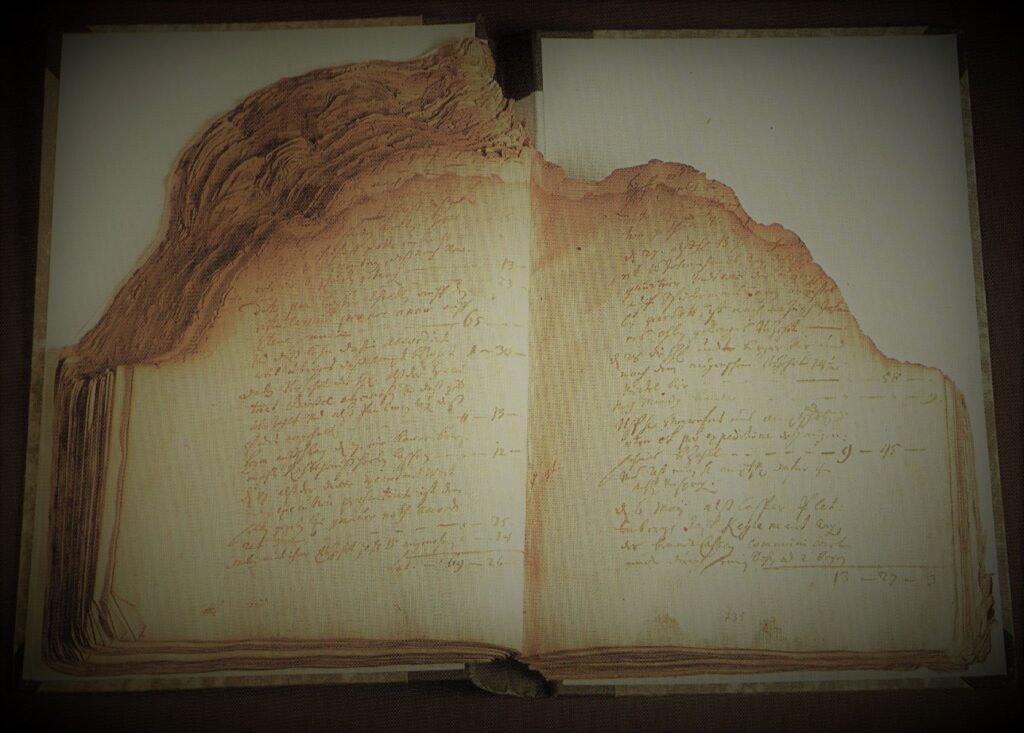

Abbildung: historischer Stadtplan des alten Plettenbergs zur Zeit des Stadtbrandes, gefertigt vom ehemaligen Stadtarchivar von Schwartzen, Kopie des Originals, Abdruck mit Genehmigung Stadtarchiv Plettenberg, nicht frei von Rechten.

1. Abbildungen auf der Seite von oben nach unten. Oben links Autorenfoto (Kopf im Rundausschnitt) mit Schriftstellernamen in roter Schrift.

Daneben rechts Foto mit Büste Friedrich Schillers und Cover des Schiller-Romans von Weinbörner Teil 1 „Die Stunde der Räuber“ (Foto ist

ein Geschenk einer begeisterten Leserin. Ganz rechts oben der historische Stadtplan der Stadt Plettenberg, gezeichnet vom ehemaligen Archivar

von Schwartzen (Bestand: Stadtarchiv, Verwendung genehmigt, copyright über Stadtarchiv, Rechte vorbehalten). Der Stadtplan wird im Zusammenhang mit dem Abschnitt über den Roman zum Stadtbrand von Plettenberg im Jahr 1725 gezeigt.

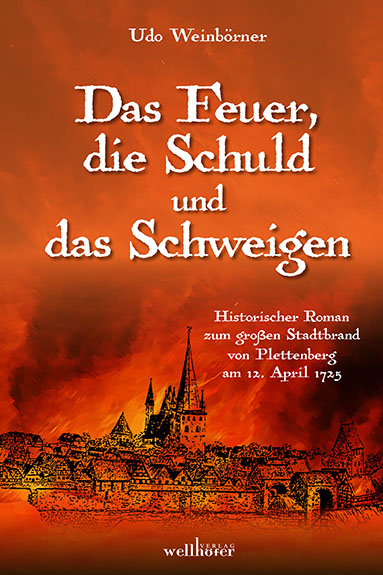

2. Das Feuer, die Schuld und das Schweigen / Historischer Roman zum großen Stadtbrand von Plettenberg am 12. April 1725, Wellhöfer Verlag. Texte zum Roman, Besprechungen, Kritiken, Inhalt und Bilder.

3. Der General des Bey – Das abenteuerliche Leben des Amrumer Schiffsjungen Hark Olufs, Roman, Wellhöfer Verlag und Aufbau Digital. Texte zum großen Erfolgsroman des Autors und Besprechungen.

4. Lieber tot als Sklave – Die letzte Fahrt des Amrumer Kapitäns Hark Nickelsen, Wellhöfer Verlag und Aufbau Digital. Texte zum zweiten großen historischen Abenteuerroman des Autors und Besprechungen.

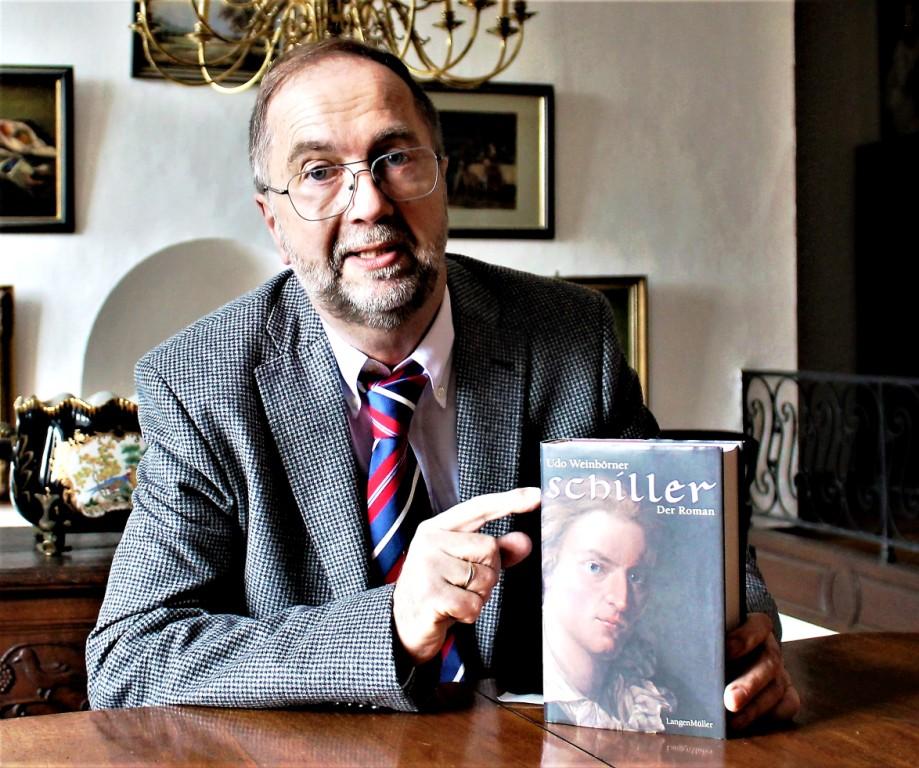

Autor_Weinbörner präsentiert_Erstfassung_des bei_Langen Müller, München, erschienenen_Romans_“Schiller“_beim_Interview_in

_Schloss_Miel,_Foto, Anne

Labus (Weinbörner), privat, frei

Der große Sauerland-Roman wurde gefördert im Rahmen des Programms „Neustart Kultur für Verlage“, aus Mitteln der Bundesregierung für Kultur und Medien und vom Heimatbund des Märkischen Kreises, Altena (Westfalen).

Besprechung von Bernhard Schlüter anlässlich der Präsentation des Romans im Plettenberger Rathaus. Pressetermin mit (von links nach rechts) Bürgermeister Ulrich Schulte, Frau Silvia Eick, Kultur-Geschäftsführerin, Auitorenpaar Weinbörner/Labus und die stellvertretende Bürgermeisterin Martina Reinhold. Ablichtung des Auszugs unter Hinweis auf den Artikel und den Verfasser Schlüter: KOMPLETT – Das Sauerlandmagazin, Rechte vorbehalten.

Pastor Thöne entdeckt am Nachmittag des 12. April 1725 die ersten Flammen. Er läutet die Brandglocke, bemüht sich verzweifelt zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Stunden später ist die Stadt zerstört. So mancher zweifelt später am offiziellen Brandbericht der Stadtoberen.

Tatsächlich stößt der vom König eingesetzte Brandermittler Durham auf Ungeheuerlichkeiten und Versäumnisse, die Jahre zurückreichen. Nach und nach

offenbaren sich Abgründe, die das Feuer ans Licht bringt. Die Plettenberger halten nach der großen Katastrophe an ihrer Stadt fest, üben sich im Überleben, bauen wieder auf und schweigen. Ein Schweigen, dem sich selbst der Brandermittler Durham nicht entziehen kann.

Ein historischer Roman, der die Leser nicht nur die ganze Dramatik des Höllenfeuers in Echtzeit miterleben lässt und das Leid, das folgte, begreiflich macht, sondern der – wie Kritiker und Leser befinden – auch mit großen Liebesgeschichten aufwartet und lebendige Einblicke in den Alltag der Tuchmacherfamilien und die Politik der Stadtoberen bietet. Eine gut recherchierte und spannend erzählte Geschichte. Ein großer Sauerland-Roman und würdiges Gedenken zum 300. Jahrestag des Stadtbrandes im Jahr 2025!° Ein Buch, das man gelesen haben sollte!

Entwurf des Romancovers (rechts) des Autors für den Graphiker, auf der Basis einer gezeichneten Stadtansicht des ehemaligen Stadtarchivars von Schwartzen; aus dem Entwurf entstand die Endfassung des Covers (Bild links). Grundlage historische Stadtansicht von Plettenberg, ©Stadtarchiv/©Wellhöfer Verlag.

Als ich mit meiner Frau im Jahr 1982 während eines Urlaubs Ende Oktober auf Amrum vor der Kirche St. Clemens auf die beiden “sprechenden” Grabsteine von Hark Olufs und Hark Nickelsen mit ihren Lebensgeschichten stieß, fing ich sofort Feuer. Diese Nordfriesen hatten ein unglaubliches Leben geführt, Abenteuer erlebt und unvorstellbare Qualen durchlitten. Jeder Romanautor kann für diese Art von Leben und Leiden seiner Protagonisten nur dankbar sein. In diesem Sinn verneige ich mich vor den Nordfriesen Hark Olufs und seinem drei Jahre älteren Vetter Hark Nickelsen, und erinnere mich gern an die Zeit, als ich die Romane über ihr Leben schrieb und diese beiden vierschrötigen Seemänner “bei mir gelebt haben”. Ich wünsche mir, dass die Lektüre dieser Romane für Sie als Leser/innen ein ebenso großes Geschenk und Vergnügen sein wird, wie für mich die Recherche und die Schreibarbeit. Und sollten Sie einmal nach Amrum kommen, versteht es sich von selbst, dass Sie die Grabsteine in Augenschein nehmen, aber auch die wirklich sehenswerten (kostenlosen!) Ausstellungen in Norddorf (1 Etage im Maritur über der Naturkundeausstellung, auf dem Weg zur Strandkorbvermietung) und in Nebel im Heimatmuseum, dem wundervollen Öömrang Huus, besuchen werden… Es lohnt sich!

Herzlich!

Ihr

Udo Weinbörner

Inhalt: Anno 1724 kapern algerische Piraten die Dreimastbark „Hoffnung“. Unter den Gefangenen ist der Schiffsjunge Hark Olufs von der Insel Amrum. Drei Mal wird er auf dem Sklavenmarkt von Algier verkauft. Er erleidet Schmerz, Erniedrigung und Gewalt. Aber er fällt dem an die 80 Jahre alten Bey von Constantine auf, denn er ist sprachbegabt, intelligent und lernt schnell. Der Bey macht ihn zum Kaffeeschenker. Es folgt eine Zeit der Prüfungen. Mit zähem Überlebenswillen und Glück gelingt Hark Olufs am Hof des Bey das Unglaubliche. Er steigt in jungen Jahren zum Schatzmeister und zum General auf. Als einer der mächtigsten Männer sichert er die Herrschaft des Beys, verliebt sich, pilgert nach Mekka, gewinnt aussichtslose Schlachten, wird zum Helden und träumt seinen Traum von Freiheit. Bis er sich schließlich an der Seite des Beys einem Heer von Feinden gegenübersieht, das an Kopfzahl und Kampfstärke drückend überlegen ist. Sein Schicksal scheint besiegelt, eine Rückkehr nach Amrum endgültig ausgeschlossen. Da setzt Hark Olufs alles auf eine Karte… Ein authentischer Stoff, unterhaltsam, historisch, aufwühlend. Nachstehend sehen Sie die vier Cover der bisherigen Ausgaben des Romans.

Links – Das Cover des Aufbau-Verlages für die neueste E-Book Ausgabe des Erfolgsromans vom “General des Bey” des Autors_Weinbörner. Rechte Cover Verlag vorbehalten.

Erhältlich als Taschenbuch beim Wellhöfer Verlag, Mannheim, 480 Seiten und als E-Book bei Aufbau digital, Berlin.

Bilder der Cover der beiden Ausgaben des Romans “Lieber tot

als Sklave”. Links TB, Wellhöfer Verlag, rechts E-Book Aufbau Verlag.

Rechte an Abbildungen bei Verlagen. Für hiesige Nutzung liegt Zustimmung vor.

Als ich im Jahr 1982 in Nebel auf Amrum auf die „sprechenden Grabsteine“ von Hark Olufs und Hark Nickelsen mit den darauf eingemeißelten Lebensgeschichten stieß, fing ich sofort Feuer. Dennoch vergingen Jahre, in denen ich mich Stück um Stück beiden berühmten Amrumern recherchierend und lesend genähert habe. Irgendwann gab es nicht nur das Heimat- und das Mühlenmuseum in Nebel auf Amrum, sondern auch die Sonderausstellung zu Hark Olufs in Norddorf und dann die für meine Romane wertvollen Veröffentlichungen von Prof. Rheinheimer zu Hark Olufs und Hark Nickelsen, die während der Zeit meiner Recherchen veröffentlicht wurden.

Wer über Hark Nickelsens Fahrten auf der ‚Vesuvius‘ schreibt, hat den sogenannten ‚Atlantischen Dreieckshandel‘ als historischen Gegenstand zum Thema. Dieses Modell eines Handels betrachtete die menschlichen Sklaven als Waren und reihte sie in eine grausame “Verwertungskette” ein. Im Herbst fuhren von Europa aus die mit Waffen, Stahl- und Bronzebarren, Baumaterialien, grobem Tuch, Töpfen, Spiegel, Messingwaren, Glasperlen und Manufakturwaren beladenen Schiffe an die westafrikanische Küste, wo die Güter gegen Sklaven eingetauscht wurden. Die Sklaven wurden auf Sklavenmärkten von lokalen Händlern gekauft, in einigen Fällen auch selbst gejagt. Mit dieser menschlichen Fracht in Ketten steuerten die Schiffe die Karibik an, wo vom Erlös der Sklaven (hier wurde bereits die größte Gewinnspanne erzielt) landwirtschaftliche

Erzeugnisse (grober Rohrzucker, Rum und Melasse sowie Baumwolle) erworben wurden. Im Frühjahr segelten die Schiffe, überwiegend mit Zuckerprodukten und Gewürzen beladen, in ihre Heimathäfen zurück, um die Ladung dann im Sommer auf dem europäischen Markt gewinnbringend zu verkaufen. Die Gewinnspannen waren astronomisch. Es finden sich noch heute anschauliche Belege dafür im Reichtum der Architektur, der an diesem Handel beteiligten Hafenstädte.

Der Roman erzählt von dem Leben und der letzten Fahrt des Amrumer Kapitäns Hark Nickelsen, der mit seinem Schiff Sklaven nach Westindien gebracht hat und im Dreieckshandel äußerst erfolgreich war. Nicht darüber hinwegtäuschen sollten die Gewinne darüber, dass diese Fahrten auch für die Besatzungen der Sklavenschiffe lebensgefährlich waren. Nur jeder dritte Seemann kehrte in seinen Heimathafen zurück. Im Angesicht tödlicher Gefahren sieht man auch als Leser bald eine verrohte, schwer zu kommandierende Seemannschaft vor sich und erahnt, dass Nickelsens plötzlicher Abschied von der Seefahrt als Kapitän ein besonderes Geheimnis umweht…

Es ist sicherlich zutreffend, wenn man Hark Nickelsen mit dem Attribut ‚verschwiegen‘ kennzeichnen würde. Daher könnte man sich am Grabstein und seiner Inschrift orientieren und einfach feststellen, er sei vom Sklaven in Algier relativ rasch zum Kapitän eines Sklavenschiffes aufgestiegen und habe sein Leben aufgrund der mit den Sklavenfahrten erwirtschafteten Gelder, als einer der reichsten Männer Nordfrieslands beschlossen. Mit ein wenig Fantasie könnte man dann zu dem Schluss gelangen, dass

die Grausamkeit des eigenen Sklavendaseins ihn die Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit der Welt gelehrt und aus ihm ein skrupelloses geldgieriges Ungeheuer gemacht haben könnte. Tatsächlich ließe sich seine Geschichte auch so erzählen. Aber es war doch alles ganz anders…

Denn warum hat er nach so kurzer Zeit auf der Sklavenroute trotz eines unglaublich guten Verdienstes unter Vorspiegelung falscher Tatsachen bereits seinen Dienst als Kapitän quittiert. Außerdem lassen Aussagen von Zeitgenossen über ihn, wie beispielsweise die des Gouverneurs Plattfues, der ihm einen guten Umgang mit den Sklaven bescheinigt hatte, vermuten, dass wir es bei ihm keinesfalls mit einem verrohten Seebären und gewissenlosen Sklavenhändler zu schaffen haben.

Doch andererseits ist er weder als Sklavenfreund aufgefallen, noch hat ihn jemand in Handschellen auf die ‚Vesuvius‘ gezwungen und dort zum Dienst als Kapitän verdammt. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass jemand, der auf einem Sklavenschiff wie der ‚Vesuvius‘ als Kapitän den Oberbefehl führte, zu mancher Grausamkeit fähig sein musste, um seine Fahrt erfolgreich abzuschließen. Und darin dürfen wir uns angesichts der vorliegenden Fakten gewiss sein: Als Kapitän war Nickelsen wirklich ausgesprochen erfolgreich! Doch auch da gibt es Fragen und Ungereimtheiten in seiner Biografie, die nicht so ganz zu einem Kapitän als Überzeugungstäter auf einem Sklavenschiff zu passen scheinen. Aus diesen Widersprüchen und Geheimnissen heraus entwickelt sich die für mich wahrscheinliche Variante für Nickelsens Motivation. Ich folge seinen Spuren in einem großen Spannungsbogen.

Schon seine Lebensdaten bergen einige Überraschungen:

Geboren ist Nickelsen 1706, überliefert ist, dass er seit seinem 12 Lebensjahr (Anmerkung: Die Quellen schwanken hier zwischen dem 12 und dem 15 Lebensjahr/das 12. Lebensjahr wäre jedoch ungewöhnlich früh und gegen damalige Schifffahrtsbestimmungen, die eine Verpflichtung an Bord erst mit 14 vorsahen) zur See gefahren ist (= ab 1722/23), dann musste er noch 3 Jahre in der Sklaverei zubringen, bis er freigekauft wurde. Er kam 1726 aus der Sklaverei zurück. Es folgte eine kurze, nicht dokumentierte und ungewisse Episode als Seemann bei der niederländischen VOC und danach der Wechsel zur dänischen Westindisch-Guineischen-Kompanie. Dort wurde er im Jahr 1728 bereits Steuermann und fünf Jahre später, mit nur 27 Lebensjahren und weniger als 12-13 Jahren Diensterfahrung, Kapitän. 1740 bekam er das Kommando über die Fregatte ‚Williamina Galley‘ (34. Lebensjahr) und 1746 mit 40 Jahren das Kommando über das neueste und sicherlich modernste Schiff der Kompanie, die ‚Vesuvius‘ übertragen. Eine Bilderbuchkarriere trotz der verlorenen Jahre in der Sklaverei.

Üblicherweise musste ein Seemann auf seinen Stationen vom Schiffsjungen über den Vollmatrosen zum Bootsmann auf entsprechenden Schifffahrtsrouten und Schiffen zehn Jahre Diensterfahrung aufweisen. Irgendwann auf diesem Weg konnte der gut beurteilte Matrose auch ein Examen in Gewässerkunde und Navigation ablegen, und nach zwölf Jahren Fahrt zur See als Anwärter den Posten des Steuermannsmaats bekleiden. Nach weiteren zwei Jahren Diensterfahrung durfte er dann den Titel Steuermann führen. Von denen gab es drei in entsprechender Rangfolge bis zum Ersten Steuermann, der Stellvertreter des Kapitäns war, auf Schiffen wie der ‚Vesuvius‘ und der ‚Williamina Galley‘. Dies bedeutete in der Praxis, dass ein Schiffsjunge unter gewöhnlichen Umständen davon träumen durfte, nach frühestens 15 bis 16 Jahren Dritter Steuermann zu werden. Er war dann inzwischen um die 30 Jahre alt und brauchte dann immer noch viele Jahre für die Karriereleiter bis zum Kapitän. In der Marine war ein Kapitän bei seiner ersten Berufung ungefähr 45 Jahre alt. Dies galt nicht in gleich strengem Maß für die Handelsflotte der Kompanie, vermittelt aber dennoch einen ungefähren Einblick in die Zeiträume und Dienstjahre, die es zu absolvieren galt.

Wir sehen jedoch Nickelsen, noch keine 30 Jahre alt, zum Kapitän berufen. Ein intelligenter, durchsetzungsstarker Schiffer, der absolut überzeugend auf seine Vorgesetzten bei der Kompanie, aber auch auf seine Mannschaft gewirkt haben muss. Ein Seemann mit klaren Zielen, diszipliniert, ehrgeizig, stolz und selbstbewusst. Einer, der seinen eigenen Kurs zu verfolgen wusste, und der sich über die Verhältnisse der damaligen Zeit ein eigenes Urteil zutraute. Eine solche Karriere gelingt nicht zufällig oder nur aufgrund von Beziehungen. Sein ganzes Sein, seine Existenz wurde von seinem Wissen, seinem Können und seiner Stellung als Kapitän bestimmt. Diesen Beruf hat er wie nichts anderes in seinem Leben von Kindesbeinen an angestrebt und sich selbst in allen Anforderungen, die dieser Beruf an ihn richten würde, bis zur Perfektion fortentwickelt. Nicht zufällig ziert die Abbildung der ‚Vesuvius‘ seinen Grabstein und gibt Zeugnis von seinem Stolz, dieses außerordentliche Schiff, als Kapitän geführt zu haben.

Dieser Nickelsen ist keine ‚luftgeborene Fantasiegestalt einer tintenkleksenden Landratte‘, sondern ein Mann aus Fleisch und Blut, der für seinen Beruf brennt und seine Mannschaft und Offiziere, die er alle überflügelt hat, mit eisernem Regiment geradezu unmenschliche Torturen durchstehen lässt. Er muss ein Mann gewesen sein, der keine Skrupel kannte, auch härteste Bestrafungen durchzuführen, falls es die Disziplin an Bord und das Überleben erforderte. Gleichzeitig weisen ihn seine wirtschaftlichen Erfolge als einen vorausschauend handelnden Kaufmann aus, dem auch der Vorstand der Kompanie Vertrauen schenkte. Doch Nickelsen, der vor allem seinen Beruf als Kapitän und sein Schiff liebte, wird mit seinem Auftrag, Sklavenhandel zu treiben und im sogenannten Dreieckshandel unterwegs zu sein, mehr als gehadert haben. Der Stolz, eines der modernsten Schiffe der Kompanie befehligen zu können, relativierte sich rasch angesichts der Todesfälle von rund einem Drittel der Mannschaft auf jeder Fahrt. Von den Unmenschlichkeiten im Umgang mit den Sklaven und deren Leiden und Sterben einmal abgesehen, über das er dann auch geschwiegen hat. Auf dem Zenit seiner Karriere wird er sich gefragt haben: Wer bin ich? Will ich das wirklich?

Natürlich war dieser Nickelsen kein Lebensphilosoph, sondern nur mit Realitäten konfrontiert, die Gewalt, Seuchen, Tod mit sich brachten und wortwörtlich zum Himmel stanken. Während jene, für die er seine Aufträge ausführte, ihre feinen Nasen, wohlweislich nicht in die Zwischendecks ihrer Schiffe steckten, selbst, wenn dort längst keine Sklaven mehr gehalten wurden. Nickelsen musste tagtäglich die Widersprüche seiner Existenz als Kapitän und ehemaliger Sklave an Bord des Sklavenschiffs aushalten. Doch würde er nicht eines Tages selbst verrohen (wie im Roman sein Gegenspieler Paulsen) und sich selbst fremd werden? Ihm wurde mit dem wachsenden Druck und Zwang, sich auf immer neue Sklavenfahrten begeben zu müssen, klar, dass er letztlich die Freiheit seiner Existenz einbüßen würde.

Er beschloss daher zu handeln und möglichst rasch und geräuschlos auszusteigen. Er tat dies selbst um den Preis der Aufgabe seiner geliebten Arbeit als Kapitän mit erst 43 Lebensjahren. Es wird ihm nicht leichtgefallen sein, ganz gleich, wie gut er diesen Ausstieg finanziell vorbereitet hatte. Nickelsen begann, ein authentisches, im umfassenden Sinn menschliches Leben zu führen. Er plante und bereitete seinen Ausstieg vor, konnte dieses Geheimnis jedoch mit niemandem teilen und musste andererseits als Interessenvertreter der Sklavenhändler funktionieren und mit größtmöglicher Härte überleben. Die Herausforderungen zerreißen ihn fast. Seine Lebensgeschichte wird so zu einem Plädoyer für die Freiheit des Denkens und Redens und den Individualismus. In einer unmenschlichen Situation zusammengepfercht, zu Grausamkeiten verdammt, ringen wir mit den Menschen damals um die Möglichkeit, ein authentisches, im umfassenden Sinn auch menschliches Leben zu führen.

Folgen Sie der spannenden Romanhandlung und lüften Sie das Geheimnis um Kapitän Hark Nickelsen!

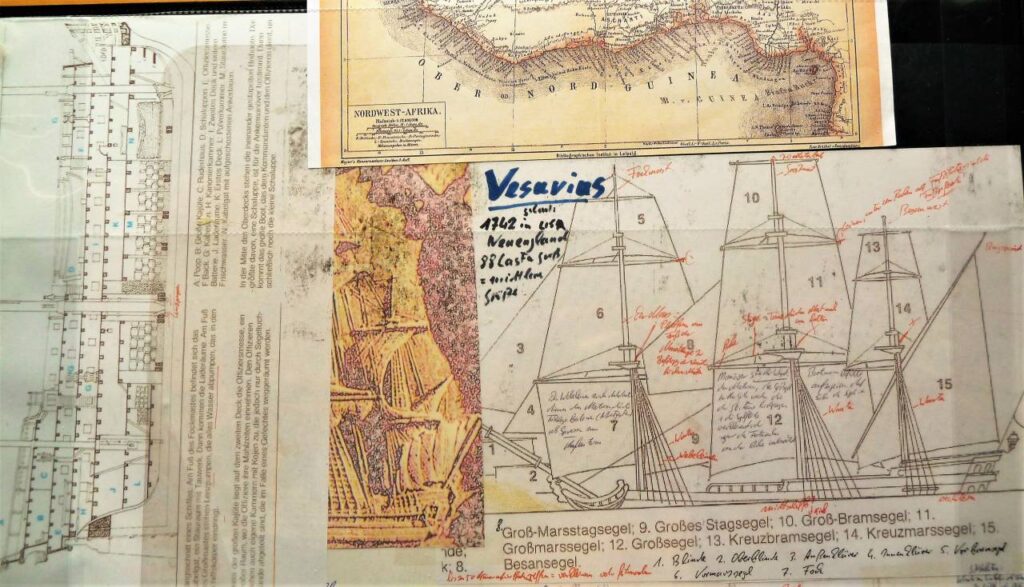

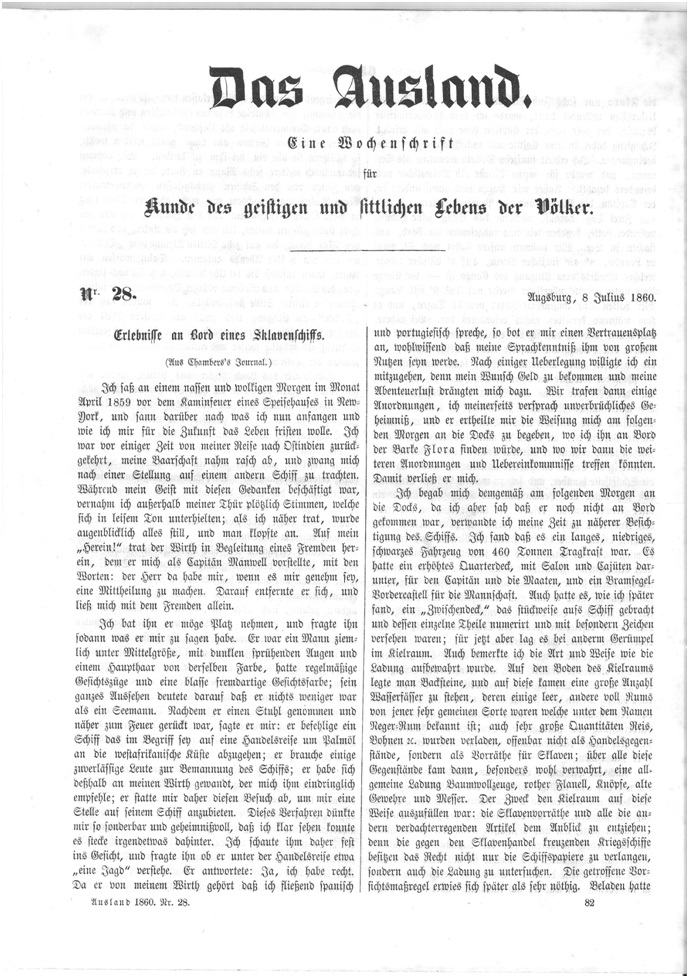

Kopie einer Originalzeitung aus der Zeit antiquarisch, Privatbesitz des Autors_Weinbörner, frei.

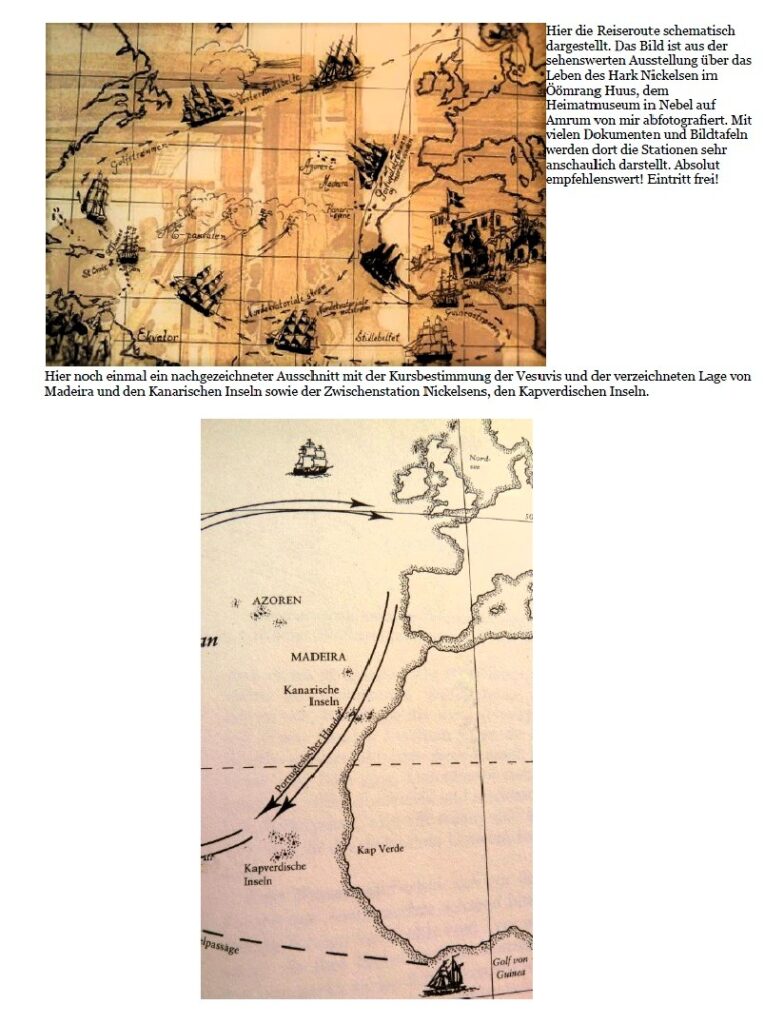

Bild oben Foto Weinbörner, Ausstellung zu Nickelsen auf Amrum, Rechte Dritter vorbehalten. Bild unten: Eigenhändige Nachzeichnung Computerbearbeitung KI, Rechte vorbehalten.

Die Schifffahrtsrouten orientierten sich an den großen beständigen Winden und Meeresströmen und waren in diesen Bereichen vor allem von den großen Seefahrern der Portugiesen und Spanier entwickelt und festgehalten worden. So wird auch Nickelsen mit seiner Vesuvius zunächst vom Azoren- und Kanarenstrom, bis zu den Kapverdischen Inseln und dann mit Hilfe des Gunieastroms, bis in den heutigen Golf von Guinea, dem damaligen Äthiopischen Meer, südwärts gefahren sein. Auf der Reise

von Afrika nach Westindien wählte Nickelsen nicht die nördliche Portugalroute, sondern machte zunächst einen Abstecher weiter südwärts, um dort mit der Hilfe des Benguelastroms an Ascenion vorbei, die südliche Portugalroute zu erreichen, wo ihn der Südäquatorialstrom dann den Weg nach Westindien wies. Ich unterstelle ihm jedenfalls einen solchen Kurs. Eine ähnliche Route verzeichnete beispielweise das Sklavenschiff aus oben angeführtem Zeitungsartikel vom 8. Juli 1886, um so dem üblichen Schiffsverkehr und Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen. Angesichts der geschrumpften Schiffsmannschaft der ‚Vesuvius‘ für die Rückreise scheint diese südliche Reisevariante, tatsächlich eine sichere Lösung zu sein. Aus Logbüchern und aus Internetforen zu Segelfahrten erfährt man von der Gefahr, in eine andauernde Flaute zwischen den großen Strömen, das heißt, vor Erreichen des Südäquatorialstroms zu geraten. Diese Gefahr war äußerst real und nicht selten dokumentierte Ursache für Seuchen und massenhaftes Sterben an Bord der Schiffe.

eines Sklavenschiffs kann selbst das Gedicht Heinrich Heines, ‚Das Sklavenschiff‘, zu Rate gezogen werden. Einen Auszug daraus habe ich einem Buchkapitel im Roman vorangestellt und einige Figuren mit Eigenschaften aus dem Gedicht versehen, ja sogar die ‚Haifischfütterung‘ und die ‚Sklaventanzszene‘ ins Buch aufgenommen.

Nachzutragen bleibt noch eine kurze Erklärung zum Afrika-Abenteuer einer Flussfahrt auf dem ‚Rio Volta‘. Es ist nicht gesichert, dass Nickelsen auf dem Fluss gefahren ist, dennoch kommt dieser Erzählung eine besondere Bedeutung zu. Wieder war es das Buch von Catharina Lüden, das mich auf diese Reise lockte. Dort findet sich auf den Seiten 77 ff. ein Bericht des Landvogts von Osterlandföhr aus den Jahren 1771 ff. mit Vorschlägen zur Verbesserung des dänischen Sklavenhandels und der Fortentwicklung der dänischen Besitzungen in Westafrika, die zum ‚Rio Volta‘ beispielhaft ausführen (Zitat sinngemäß zum besseren Verständnis): „An der Mündung des Flusses haben wir eine Lage, die nur klein ist und so, wie man sie bisher genutzt hat, angesichts fehlender Fahrzeuge (Schiffe) und sonstiger Transportmittel, kaum Gewinn bringen kann. Die Neger behaupten das Eigentumsrecht an den Ländereien, und es kann ihnen nicht streitig gemacht werden. Sie können aber keinen wahren Nutzen daraus ziehen, weil sie das Land nicht kultivieren, und eine Familie nur einen ganz kleinen Flecken für die Aussaat von Millie benötigt, um daraus eine Art von Brot zu backen. Man kann daher so viel Land, wie man haben will, für eine Kleinigkeit kaufen… Etwa 10-12 Meilen von den Forts in der Nähe des Flusses ‚Rio Volta‘ befindet sich ein großer See, der zu einer gewissen Jahreszeit ganz vertrocknet. Der Boden ist dann mit feinstem Salz gefüllt, und es kommen die Neger aus dem Landesinneren und versorgen sich damit. Man hat erfahren, dass das Fleisch, welches man mit diesem Salz eingesalzen hat, in der größten Hitze drei bis vier Monate lang ganz unbeschädigt geblieben ist, während sich das Fleisch, welches mit europäischen, besten Salzen eingesalzen wurde, kaum drei Wochen halten kann…“ Es folgen zahlreiche Vorschläge, die Produktpalette des Handels auf landwirtschaftliche und

In die Unterhaltungen, Diskussionen und in die Handlung fließen Erkenntnisse aus Dokumenten und Lebensbeschreibungen bzw. Selbstbiografien von Seefahrern und sonstigen Personen der damaligen Zeit ein, die auch über den Text im Roman teilweise direkt historischen Persönlichkeiten zugeordnet werden können. So zum Beispiel die Grabrede von Pfarrer Mechlenburg am Ende des Romans, die aus einem anderen Anlass von ihm ähnlich gehalten wurde und die ich als Handschrift im Mühlenmuseum in Nebel entdeckt habe. Der historischen Wahrheit zugeschrieben werden kann auch, dass Lorenz Harken durchaus Probleme mit dem väterlichen Erbe und dem Umgang mit Geld hatte, dass er seine Kapitänslaufbahn angestrebt und auch angetreten hat. Er ist laut Amrumer Schriften als geachtetes Gemeindemitglied verstorben.

Vom Amrumer Schiffspersonal ist Ole Jessen keine historische Persönlichkeit. Andere Nordfriesen, wie der Freund Riewert (dessen Todesfall und Harks Reise nach Kopenhagen, um seine Geldangelegenheiten zu ordnen), Tade Rickerts, Knut Erken, Dirk Boysen oder Boy Ketelsen gehen auf historische Persönlichkeiten zurück, wenngleich diese nicht mit der ihnen zugedachten Stellung im Roman in jedem Fall übereinstimmen. Historisch verbürgte Personen sind auch der Direktor Jens Juhl, von Moltke und die Sache mit dem ‚Kammermohren‘, den sie in Gesellschaft als Bedienten mit- und vorführten (Zweites Buch im Roman). Jens Hansen war tatsächlich Nickelsens Erster Offizier und Obersteuermann, sein Vertreter, dem er eigenverantwortlich große Aufgaben, wie die Instandsetzung und Ausrüstung des Schiffs übertrugen, und sein engster Vertrauter an Bord. Auch den Untersteuermann und Zweiten Offizier Cornelius Paulsen hat es gegeben. Dass er im Buch zu einer zwielichtigen und skrupellosen Persönlichkeit verkommen musste, ist der Romanhandlung geschuldet, die sich dem Problem der Verrohung von Offizieren und Mannschaft durch die Unmenschlichkeit des Sklavenhandels widmet. Der historische Paulsen kann wahrscheinlich nichts dafür. Sollte es sich bei ihm um die engelgleiche Sanftmut in Person gehandelt haben, will ich mich gern bei ihm entschuldigen. In der Romanhandlung steht er für die Folgen dieses menschenverachtenden Handels mit Sklaven und erfüllt insofern einen guten Zweck, auch wenn ich der historischen Person vielleicht Unrecht getan haben sollte. Seine Mitverschworenen an Bord: van Mayen, Fran Willem (die Frans Willem war ein Sklavenschiff aus Rotterdam der damaligen Zeit – daher der Name), der Hamburger Schmidt, Rörd Barendsen sind allesamt fiktives Personal. Gleiches gilt auf der anderen Seite für Mats Petersen, den Schiffsjungen, den Smutje Julius Röden, Nettersheim, den Waffenmeister. [Gruß an einen Kollegen aus dem Bundesjustizministerium, bei dem ich mich mit dieser Namenswahl für seine Unterstützung meiner schriftstellerischen Arbeit bedankt habe und der als Offizier der Reserve auch die eine oder andere Anregung zur Figur geliefert hat.] Fiktiv, aber dennoch aus dem historisch belegten Personalbestand anderer Schiffe der damaligen Zeit entnommen und eingefügt sind auch: der walisische Segelmacher John Hull, die Gehilfen des Schiffszimmerers und Kalfatermeisters Sörensen und Andresen. An Bord der ‚Vesuvius‘ waren historisch gesichert in der Mannschaftsliste u.a. folgende Personen verzeichnet:

Der Barbier Daniel Mohr, der Unterbarbier Johan Christopher Nitschke, der Dritte Steuermann Johan Bjorn, fünf Passagiere, darunter ein Tischlermeister Anthoni Svendsen Lund und zwei Frauen. Nicht in ihrer Funktion als Mannschaftsmitglieder, dafür aber historisch gesichert sind folgende Personen: Erster Bootsmann Tade Rickerts, der Geschützführer Knut Erken, beide von Amrum, und von Föhr Boy Ketelsen, der im Roman den Aufgabenbereich des Zweiten Gehilfen des Schiffszimmerers zugewiesen bekommt.

Knut Erken war im wirklichen Leben mit Hark Nickelsen und Hark Olufs an Bord der ‚Hoffnung‘, wurde mit ihnen damals von Seeräubern gekapert. Er kam erst nach 14 Jahren aus der algerischen Sklavenschaft zurück. Es wäre vielleicht reizvoll gewesen, zwischen Nickelsen und ihm an diese alte Geschichte anzuknüpfen, aber bei der Fülle des zu verarbeitenden Materials habe ich auf längere Rückblenden auf die Sklavenzeit verzichtet und Erken einfach nur als Amrumer aus Norddorf an Bord der Vesuvius gehen lassen. Widerstehen konnte ich jedoch nicht, insofern auch im Nickelsen-Roman an den Vorgänger „Der General des Bey“ und Hark Olufs-Lebensgeschichte anzuknüpfen, als ich hier zunächst ein Wiedersehen im ersten Buch in Kapitel 5 mit den barbaresken Piraten und dem gelehrten Thaleb an Bord der ‚Williamina Galley‘ arrangiere und dann Nickelsen anschließend im ersten Buch im siebten Kapitel vom grausamen Ende des Bey von Constantine erzählen lasse, der von seinen Leibwächtern anlässlich eines rauschenden Festes gegrillt und verspeist worden war. Dieses Ende – sozusagen ein Nachtrag/Schlusspunkt zum Olufs Roman – entspricht auch den historischen Tatsachen und geht auf das Buch von Prof. Rheinheimer, ‚Der verlorene Sohn‘, zurück.

Für die Schlussfigur des alten Steuermanns Frieder Erichsen am Ende des Buches, habe ich mich bei dem historisch verbürgten Ole Erichsen, einem Kapitän der Kompanie, bedient, der Eingang in die Annalen gefunden hat, weil der dänische Gouverneur Platfues in Christiansborg an der afrikanischen Goldküste über ihn und den Kapitän Dirk Boysen aus Amrum eine schriftliche Äußerung hinterlassen hat, beide hätten ihre Neger schlecht behandelt. Auch die Geschichte mit der Sklavin in der Kapitänskajüte von Boysen geht auf diese Äußerung zurück und diente als biografischer Hintergrund für die Geschichte der schwarzen Hausdame des Gouverneurs und ihrer Tochter Lucy. Als Quellen für Geschichten und die Verhältnisse vor Ort konnten die damaligen Gouverneure in Christansborg und auf St. John tatsächlich dienen.

Der Sekretär von Gouverneur Platfues in seiner weißen Uniform ist jedoch eine fiktive Gestalt. Den allmächtigen Buchhalter Reimert Haagensen der Dänischen–Westindischen Kompanie von St. Croix als Leiter der Versteigerungen und auch seine Abhandlung über die Inseln hat es wirklich gegeben. Ebenso wie einige der aufgeführten Plantagen auf St. John und St. Croix und einige der auf den Plantagen aufgeführten Namen von Aufsehern, Vorarbeitern oder Eigentümern. Sehr hilfreiche Quellen für Westindien (St. John/St. Croix) waren vor allem im Sachbuchbereich Catharina Lüden, ‚Sklavenfahrt‘, der Lebensbericht von Jens Jacob Eschels, ‚Lebensbeschreibung eines alten Seemannes von ihm selbst geschrieben‘, Altona 1835, sowie zum Gegenwartsbezug die Romane von Karsten Lund, Der Mond über St. Croix (hier reist eine junge dänische Lehrerin nach St. Croix, um für eine historische Arbeit über den Sklavenaufstand von 1759 zu recherchieren) und V.S. Naipaul, Abschied von Eldorado (wenngleich das Buch nicht auf den Jungferninseln angesiedelt ist, aber sehr treffend Menschen und Zustände in diesem Umfeld der Sklavenplantagen beschreibt). In Eschels Lebensbeschreibung findet sich eine Passage, in der er für einen bestraften und misshandelten Sklaven auf einer Plantage eintritt, indem er mit dem Abbruch aller Beziehungen zum Plantageneigentümer droht. Dieses Zeugnis eines nordfriesischen Kapitäns habe ich der entsprechenden Romanhandlung auf St. Croix zugrunde gelegt. Erfunden sind die Figuren der Familie Kumballa und die Lebensgeschichte Lucys, jedenfalls soweit sie sich nicht an die überlieferten schriftlichen Äußerungen des Gouverneurs Platfues anlehnen und auf die Geschichte des Verhältnisses eines Amrumer Kapitäns mit seiner Sklavin zurückgreifen. Erfunden sind auch der Buchhalter der Kompanie und der Kaufmann und Sprecher Jorgen Wolfson.

Hinweis:

Bei dem Roman über Hark Nickelsen handelt es sich um einen echten Seefahrerroman, dessen größter Handlungsteil an Bord von seinen Schiffen angesiedelt ist. In vielen Facetten schildere ich das Leben an Bord einer Fregatte aus dem 18. Jahrhundert. Wer einen schnellen Ein- und Überblick in ein Schiff aus der Zeit Nickelsens bekommen will, dem empfehle ich unbedingt, das Jugendbuch von Pierre-Henri Sträter, ‚So lebten sie an Bord der großen Segelschiffe im 18. Jahrhundert‘! Natürlich ließen sich noch zahlreiche weitere Quellen anführen. Empfehlen möchte ich unbedingt die beiden Dauerausstellungen auf Amrum in Nebel und Norddorf zum Leben von Hark Olufs und Hark Nickelsen, die vieles auf anschauliche Weise nachvollziehbar gemacht haben. Ein Dank bleibt schließlich allen wagemutigen Nordfriesen für ihr abenteuerliches Leben. Ohne sie hätte dieser Roman nie das Licht der Welt erblickt.

Der General-Anzeiger, Bonn, schrieb am 28.06.2017: …”Weinbörner erzählt einfühlsam, empathisch und detailgenau vom Leben des nordfriesischen Seemanns.” … “Brilliant versteht es Weinbörner, den Lesern die vergangene Zeit mit immer wieder menschelnden Szenen nahezubringen.” …”Dabei ist der Roman nicht moralisierend, sondern äußerst spannend zu lesen. Und er zeigt, dass aufrechtes Handeln in jeder Epoche möglich ist.”… Diese Kritik und zahlreiche Rückmeldungen von Lesern/innen, die eingegangen sind, machen mich stolz und auch dankbar. Vielen Dank!

“Fanpost” nach der Lesetour 2017!

Herr M. aus Flensburg schrieb mich über den Wellhöfer Verlag an:

Sehr geehrter Herr Weinbörner!

Im Dezember 2017 besuchten wir im hiesigen Schifffahrtsmuseum Flensburg Ihre Lesung.

Wir waren gespannt, was ein Autor aus dem Südwesten unserer Republik zu dem Thema Hark Nickelsen bzw. Oluf Hark uns vorstellen würde. Lange Rede, kurzer Sinn – wir waren begeistert. Ihre Recherchen sind beeindruckend. Beeindruckend auch deshalb, weil ich als Schiffsingenieur jene Kontinente und Länder so kennenlernt habe.

Dafür VIELEN DANK!

Der Spiekerooger Inselbote vermerkte am 16. September 2017 im Rahmen der Ankündigung der Veranstaltungen auf Spiekeroog und in Norden (Mitte-Ende September):

“(…) Der neue Roman von Udo Weinbörner ist spannend wie noch nie und geht unter die Haut. (…) Das Buch ist nicht nur ein packender Roman, sondern auch ein Plädoyer für einen aufrechten Gang auf schwankenden Schiffsplanken. (…)”

Worte haben die Kraft, uns zu bewegen, zu erinnern und zu verändern. Danke, dass Sie Teil meiner literarischen Reise sind.

Bleiben Sie neugierig – und verlieren Sie nie die Liebe zur Sprache.