Gliederung der Seite:

- Bilder (in vertikaler Anordnung von oben nach unten):

- Oben links: Portraitfoto des Autors (rund ausgeschnittener Kopf)

- Rechts daneben: Foto der Burg Altena (Westfalen), privat, Rechte vorbehalten

- Weiter darunter: Bild der großen Chorruine von Heisterbach, Foto privat, frei.

- Am Beginn des Textabschnitts: Illuminierter Manuskriptbuchstabe “R” mit der Figur eines mittelalterlichen Schreibers,u.U. Rechte vorbehalten.

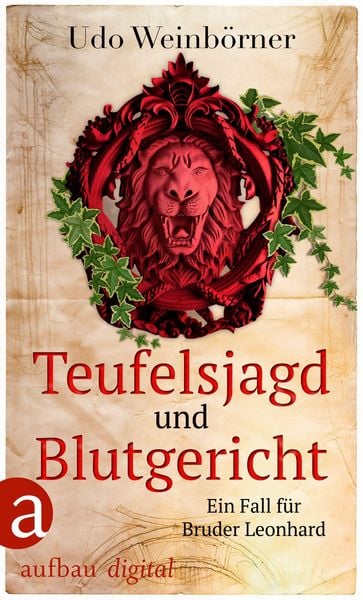

- Zentriert im Text: Farbiges Buchcover des Romans (mit einem roten Löwenkopf), Rechte Aufbau Digital

- Darunter: Novizenmeister Caesarius von Heisterbach unterrichtet aus dem “Buch der Wunder”(Foto), Rechte vorbehalten.

- Weiter unten: Foto eines Schädels in einem Kellerloch, Foto privat, frei.

- Kopie “Hexe und Teufel zu Pferd”, Schedelsche Chronik (Kopie einer historischen Illustration mit Hexe und Teufel zu Pferd aus der Nürnberger Chronik), Foto privat, für Nutzung Drittrechte prüfen.

- Am Ende des Abschnitts:

- Zwei Fotos der Doppelsäulen in der Heisterbacher Chorruine

- Ein Herbstfoto der Chorruine

- Textinhalt (Bucheinführung): “Teufelsjagd und Blutgericht – Der Klosterroman” / Einführung in das Buch und den Serienauftakt über Bruder Leonhard, Martha und Kloster Heisterbach

- “Literaturhinweise zu Teufelsjagd und Blutgericht Roman von Udo Weinbörner.pdf” zum herunterladen

Chorruine der großen Klosterkirche von Heisterbach, Foto Weinbörner, 2018, privat, frei

Teufelsjagd und Blutgericht – Der Klosterroman

Auftakt zur Reihe um Bruder Leonhard &

Martha & Kloster Heisterbach

Wir schreiben das Jahr 1211. Am Fuß des Strombergs (des heutigen Petersbergs im Siebengebirge) bauen Zisterziensermönche in einem von Buchen bewachsenen Tal seit neun Jahren an dem Kloster Heisterbach (Heister = Buchen).

Erschaffen wird mitten im Wald (mit einer Länge von ca. 88 Metern) eine nach dem Kölner Dom größte und eindrucksvollste Chorkirche des Rheinlandes. In dieser entbehrungsreichen Bau- und Gründungsphase erlebt die Abtei Heisterbach unter dem in Glaubens- wie in juristischen Fragen bis über die Grenzen des Bistums Köln anerkannten und von den Mitbrüdern des Konvents geliebten Abt Heinrich I. und dem – vor allem wegen seines “Buches der Geheimnisse und Wunder” – berühmten Skriptor und Novizenmeister Caesarius, einen derart regen Zulauf, dass man bereits 1216, über ausreichende Mittel und einen zahlenmäßig derart großen Konvent verfügte, um zwölf Mönche in den Westerwald zu entsenden, die Tochterabtei Mariastatt zu gründen.

Kopie des Buchstaben “R” von einem mittelalterlichen Buchmaler, dessen Arbeit auch Gegenstand der Ausmalung ist.

Kopie Kloster Marienthal_www.slub-dresden.de, Weinbörner, Ausstellung Anfang 2025, u.U. Rechteeinholung für weitere Nutzung notwedig.

Abbildung vom Buchcover “Teufelsjagd und Blutgericht”, aufbau digital © ,

2024, Farben Dunkelrot auf Hellbraun, Löwenkopf und rote Schrift für Titel.

In fußläufiger Entfernung von ca. 1 bis 2 Stunden wird zur gleichen Zeit wie in Heisterbach an der Wolkenburg, der Löwenburg und der Burg Drachenfels gebaut. Konflikte bei der Verpflichtung und den Abwerbungsversuchen von Steinmetzen, Steinsetzern, Mörtelmachern, Windeknechten, Zimmermännern, Gerüstbauern und Schmieden, und der Stress bei ständig wachsendem Zeit- und Kostendruck, sind unvermeidbar. Es ist eine Zeit der Unruhen, der Fehden, des nicht enden wollenden Thronstreits und des Kampfes um die Position und Macht des Erzbischofs von Köln. Die Zeit der Kreuzzüge und die Zeit , in der Papst Innozenz III. sich für Teufelsaustreibungen stark macht und über die Bestellung von Inquisitoren nachdenkt. Der für Deutschland künftig mit dieser Aufgabe Betraute ist Magister von Marburg, der sich um 1211 ebenfalls im Kloster Heisterbach aufhält, aber vor allem im Auftrag des Papstes zwischen dem Grafen von Sayn von der Löwenburg und der Mechthild von Landsberg (eine Tochter aus dem europäischen Hochadel und Verwandte des Herrn der Wolkenburg) eine Heirat vermitteln soll, mit deren Hilfe die kostspielige und langjährige Fehde der Burgherren beendet werden soll. In dieser Zeit wird aus dem Novizen Leonhard im Kloster Heisterbach der Mönch auf Lebenszeit – ein Mönch mit erstaunlichen Fähigkeiten, wenn es um die Aufklärung von Todesfällen und um Gerechtigkeitsfragen geht. Zur Hauptperson: Seit seinem 14. Lebensjahr ist Bruder Leonhard, der von seinen Mitbrüdern spöttisch “Bruder Schlendrian” genannt wird, Novize im Kloster Heisterbach. Er steht kurz vor dem letzten Gelübde, mit dem er sich als Mönch auf Lebenszeit binden soll und zweifelt. Denn er hat nach Jahren der Trennung auf der Löwenburg seine Jugendfreundin Martha getroffen und sich in sie verliebt.

Bruder Leonhard ist alles andere als ein Held, eher eine Art Tagträumer, den seine Intelligenz vieles hinterfragen lässt, wo von ihm als Mönch demütiger Gehorsam und die Beachtung des Schweigegebots gefordert wird. Seine Redegewandtheit, zeichnet ihn aus. Dass er stets einen flotten Spruch oder eine Lebensweisheit zur Hand hat, macht ihn für seine Gegner schwer fassbar und für die Leserinnen und Leser liebenswert. Allerdings wissen Abt Heinrich I. und vor allem der gestrenge Prior Johannes, diese Fähigkeit von ihm nur selten zu schätzen. Zumeist argwöhnen seine Vorderen, nicht ernst genommen zu werden. Für Leonhard sind seine Sprüche wirkmächtige Instrumente, sich die Welt mit Humor und Gottes Wort vom Leib und erträglich zu erhalten. Denn er ist auch geprägt durch grausame Erfahrungen in seiner Kindheit. Als Jugendlicher verlor er seine Mutter bei einer Fieberepidemie. Wenige Tage danach wurde sein Vater von dem Braumeister der Löwenburg im Rahmen eines Gottesurteils auf grausamste Art im Rhein ertränkt. Leonhard war Zeuge; sein Wunsch ist es, für Gottes Gerechtigkeit auf Erden zu sorgen. Die Mönche von Heisterbach nahmen ihn als Waisenkind auf. Leonhard wird in den folgenden Jahren von Novizenmeister Caesarius von Heisterbach unterrichtet, und von diesem wegen seiner Begabung für Buchmalerei und für Sprache als Assistent des Skriptors im Kloster eingesetzt. Er arbeitet mit großem Engagement an den berühmten der “Wundergeschichten” des Caesarius mit.

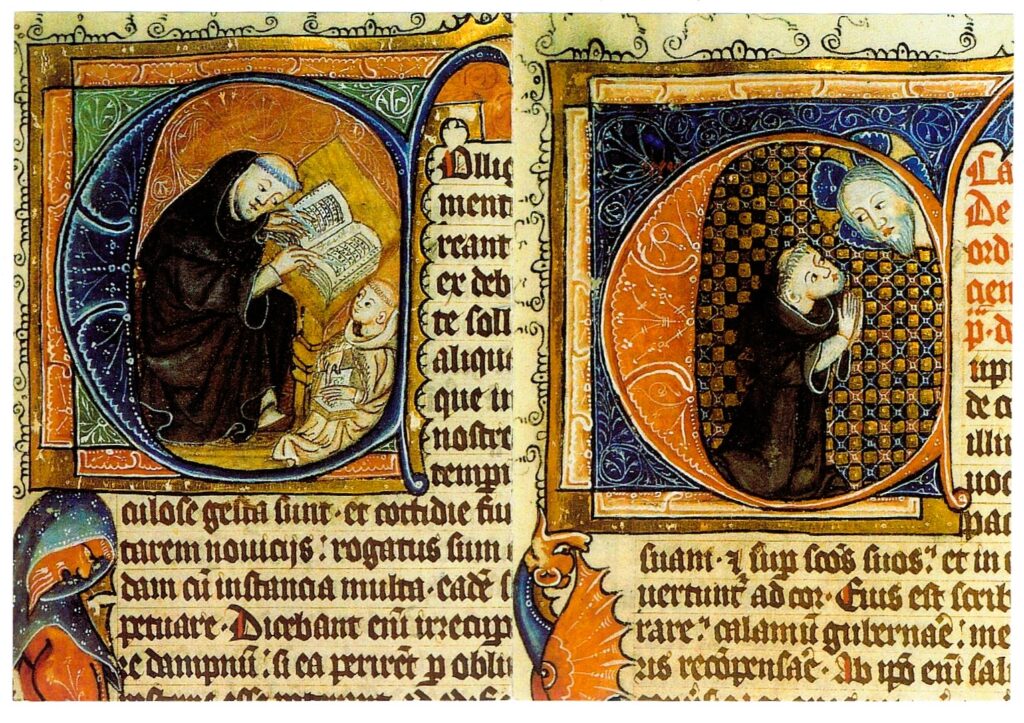

Abbildung zeigt Novizenmeister Caesarius von Heisterbach bei der Unterrichtung eines Novizen und wie er um Gottes Weisheit für seine Wundergeschichten bittet, Ausschnitte aus der mittelalterlichen populären Geschichtensammlung “Dialogus Miraculorum” des Caesarius von Heisterbach, hier von einer Broschüre der Klostergaststätte kopiert, Weinbörner. Bild unterliegt fremden Rechten. Es ist Teil einer Handschrift aus dem Kloster Altenberg, die als Leihgabe der Stadt Düsseldorf dem Siebengebirgsmuseum für Austellung und Katalog zur Vfg. gestellt wurde (Düsseldorf, ULB, Ms.C 27, fol. 1r).

Abbildung zeigt Novizenmeister Caesarius von Heisterbach bei der Unterrichtung eines Novizen und wie er um Gottes Weisheit für seine Wundergeschichten bittet, Ausschnitte aus der mittelalterlichen populären Geschichtensammlung “Dialogus Miraculorum” des Caesarius von Heisterbach, hier von einer Broschüre der Klostergaststätte kopiert, Weinbörner. Bild unterliegt fremden Rechten. Es ist Teil einer Handschrift aus dem Kloster Altenberg, die als Leihgabe der Stadt Düsseldorf dem Siebengebirgsmuseum für Austellung und Katalog zur Vfg. gestellt wurde (Düsseldorf, ULB, Ms.C 27, fol. 1r).  Foto von einem Totenschädel in einem quadratischen Loch in einer Kellermauer hinter Gitter, Foto Weinbörner in Schnütgen

Foto von einem Totenschädel in einem quadratischen Loch in einer Kellermauer hinter Gitter, Foto Weinbörner in Schnütgen

Krimihandlung: Da geschieht ein Mord, der die Klostergemeinschaft erschüttert. Während einer nächtlichen Bußübung entdeckt Bruder Leonard eines Nachts die übel zugerichtete Leiche von Severin, des beliebten stellvertretenden Baumeisters der Löwenburg. Sein Tatverdacht fällt sofort auf den brutal und rücksichtslos agierenden Baumeister zu Deutz. Leonhard erfährt von einem heftigen Streit zwischen zu Deutz und Severin und Unregelmäßigkeiten des Baumeisters bei der Abrechnung von Baumaterial für die Baustelle auf der Löwenburg. Doch zu Deutz lenkt den Mordverdacht geschickt auf Leonhards Jugendfreund Jost und rückt Leonhard als dessen angeblichen Komplizen ins Zentrum der vom Blutgericht im Kloster zur Beweissicherung angeordneten Voruntersuchung der Tatumstände des Mordes. Selbst von einem Todesurteil durch das Blutgericht bedroht, bleibt Leonhard und Jost der Rest einer 40tägigen Kirchenasylfrist im Kloster, zum Beweis ihrer Unschuld, aber auch, um sich den erbarmungslosen Methoden des Exorzismus des päpstlichen Inquisitors Marburg (=historische Figur) zu stellen, auf dessen besondere Fähigkeiten das Blutgericht in diesem verzwickten Fall zurückgreift. Mit unerwarteter Entschlossenheit und Klugheit widersetzt sich Bruder Leonhard, unterstützt von Martha, seiner Jugendfreundin, mutig den Mächten des Bösen und wagt das Unvorstellbare: Er nimmt den Kampf um die Wahrheit und Gerechtigkeit gegen den mächtigen Baumeister zu Deutz auf, macht Intrigen, unlautere Machenschaften und die Versäumnisse des Grafen von Sayn, den Vorsitzenden des Blutgerichts, öffentlich und kann sich und Jost von wesentlichen Verdachtsmomenten, auf die sich ein Gerichtsverfahren gegen sie stützen soll, befreien. Doch je mehr Beweise Leonhard für ihre Unschuld aufbieten kann, desto größerem Druck sieht er sich von Seiten des zu Deutz ausgesetzt. Zu Deutz lässt die hochschwangere Martha willkürlich im Winter an den Pranger von Honnef im Lohfeld (=historischer Ort) stellen. Seine Absicht ist es, einen Befreiungsversuch von Leonhard und Jost zu provozieren, da die bei Verlassen des Klosters ihr Asylrecht verwirken. Sie könnten auf diese Art festgenommen und zur Löwenburg geschafft werden, wo man sofort im Blutgerichtsverfahren Anklage erheben könnte.

Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn es muss Leonhard binnen weniger Tage, die ihm von der Asylfrist noch verbleiben, gelingen, den Mörder zu überführen. Noch knapper bemessen ist jedoch die Frist für Jost und Leonhard, die am Pranger stehende Martha zu befreien … Da erfährt Leonhard von der heimlichen Verlobung des Mordopfers Severin mit Mechthild, der Tochter des reichen Honnefer Bauern Mützenich. Welche Rolle spielen der Bauer, der eine Heirat seiner Tochter mit Severin verhindern wollte und der ehrgeizige, junge Gutsverwalter Meier, der zu Deutz für die Zeit des Mordes völlig überraschend ein fragwürdiges Alibi verschafft, in diesem Mordfall?

Bei dem Kampf um die Befreiung Marthas und der Suche nach Antworten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Es kommt Leonhard dabei zugute, dass es viele Menschen im Schatten der Löwenburg gibt, die unter der Willkür des Baumeisters zu Deutz zu leiden haben, dem offenbar keine Gebote und kein Recht Schranken auferlegen. Der Roman überrascht mit einigen unerwarteten Wendungen auf. Auch Leonhard ist am Ende vieles nicht so klar, wie es zu Anfang für ihn ausgesehen hat, als es für ihn nur darum ging, Baumeisters zu Deutz öffentlich angeklagt zu sehen. Die Überführung des Mörders gerät jedenfalls zur Überraschung.

Es sei verraten, dass der Roman nach der Aufklärung des Falls, überraschenderweise für die Leser in Form einer Weihnachtsgeschichte im Kloster Heisterbach und einer Liebesgeschichte eine Fortsetzung bietet. Die Handlung wird fortgeführt. Die Leser dürfen den Protagonisten Bruder Leonhard noch bis nach Paris begleiten, wo er studiert. An diesem Punkt setzt Band zwei der Romanreihe um Bruder Leonhard mit einem neuen Fall an.

Foto: Weinbörner, Zeichnung Ausstellung in Heimatmuseum Schmallenberg, frei, jedoch auf dem Bildmotiv könnten Rechte liegen.

Chorruine der großen Klosterkirche von Heisterbach im Herbst, Foto Weinbörner, 2018, frei. Der Bau der zweitgrößten Kirche des Rheinlandes mitten in einem Buchenwald des Siebengebirges ab 1211durch zisterziensische Mönche bildet den Hintergrund der Romanhandlung.

Chorruine der großen Klosterkirche von Heisterbach im Herbst, Foto Weinbörner, 2018, frei. Der Bau der zweitgrößten Kirche des Rheinlandes mitten in einem Buchenwald des Siebengebirges ab 1211durch zisterziensische Mönche bildet den Hintergrund der Romanhandlung.

Zwei Fotos von der Reihe „Doppelsäulen“ im Chorkranz der Chorruine von Heisterbach. Eine bautechnische Besonderheit und eine mittelalterliche Bauleistung zur Stabilisierung des Bauwerks, Fotos Weinbörner, 2022, frei.

Zwei Fotos von der Reihe „Doppelsäulen“ im Chorkranz der Chorruine von Heisterbach. Eine bautechnische Besonderheit und eine mittelalterliche Bauleistung zur Stabilisierung des Bauwerks, Fotos Weinbörner, 2022, frei.